探索文史資料 手工藝品獨特 原住民博物館大開眼界

(馬六甲7日訊)當我們身處鋼骨水泥森林,享受著先進城市的便利和科技,擁有多元族群的原住民朋友們則在美麗的森林和山區過著逍遙自在的生活,享受另一片天空的美麗;彼此在同一片國土生活,卻有著截然不同的生活面貌。

無論世界怎麼改變,原住民始終愛著自己的一片天地,普通老百姓很難走進他們的生活,對他們的瞭解更少之又少,那麼原住民博物館的誕生及發展成歷史及文化資料的研究中心,恰好填補了人們缺少的知識領域。

ADVERTISEMENT

《用眼睛去旅遊》本期帶讀者走一趟位於愛極樂的原住民博物館,它原建於愛極樂植物公園內,由森林局監管,1996年被馬六甲博物院機構遷至鱷魚園隔鄰,現址位於植物公園路,甫重新對外開放參觀。

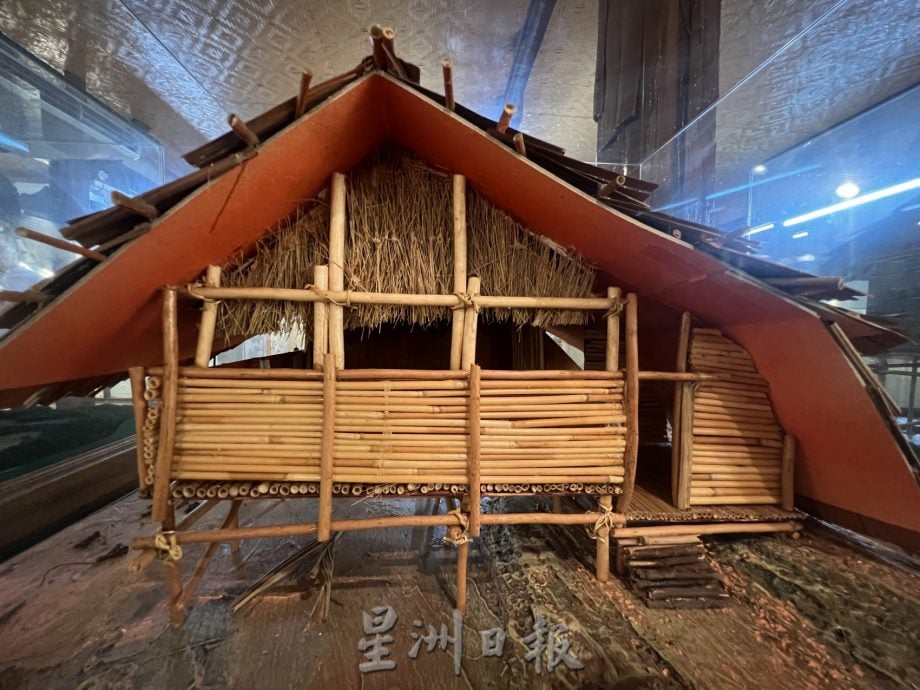

踏入展區,一座根據特母安(Temuan)族群房子造型建造的博物館展現眼前,造型為浮腳建築,屋身刻有該族群文化的三維圖像,散發著古老神秘色彩。

打造原住民山區情景

底層開放空間一角打造了原住民山區情景,展示原住民的打獵及捕魚生活,人物照片牆、動物繪畫加上實物配搭,令人感覺真的置身於山區中。

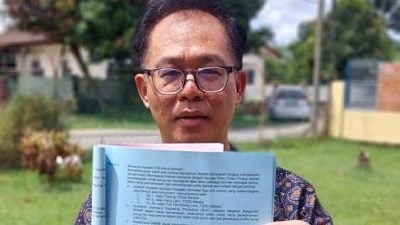

登上樓梯參觀上層的展覽館,有一種真正進入原住民世界之感,首先看到穿著樹皮衣裝的原住民男女模擬人物,左邊第一個展區主要介紹西馬原住民的分佈地區、文史資料及族群特質,像是為這場導覽作一個開場白。

多個展區有各自主題

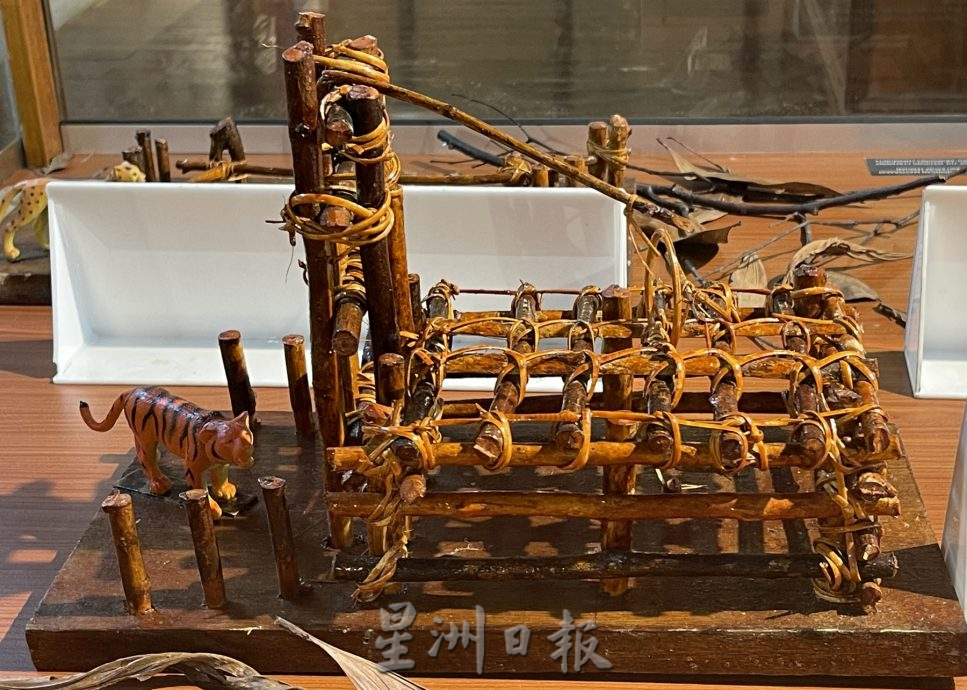

左右多個展區有各自的主題,譬如介紹原住民用木、竹和藤編制的端盤,如何利用竹皮和樹皮製作衣裳、烹煮器具和餐具、鑽木取火等,也展示原住民各種捕獵的武器、刀具和噴槍,還有針對不同動物設計的捕獸器,如老虎、花豹、猩猩、老鼠和鳥禽類等,當然也有捕魚活動的用具等。

予人能歌善舞印象的原住民有許多自制樂器,如竹笛、小提琴和鑼鼓,而多才多藝的他們也會木雕手藝,一件件手工品成了非原住民眼中的藝術創作品,淳樸又獨特。

其中一個展區則介紹不同族群的屋子和公用禮堂,如特母安、巴迪族(Bateq)和雅貢族(Jakun),也有展區以人像模特換衣婚姻儀式、墳墓、傑出原住民人物代表等。

現代原住民女子愛打扮

隨著時代進步,現代原住民女子開始愛打扮並進行簡單梳妝,這裡展出她們的髮夾、香水、梳子、耳環、手提袋、髮飾、髮箍、高跟鞋、服裝及髮油等。

原住民族群非常多元化,要深入瞭解他們的生活恐怕需要更多研究,但這座小而豐富的博物館,還是能夠滿足大家走一趟認識原住民的基礎之旅,感受他們是如何簡單地幸福活著!

【認識原住民】

半島原住民部落18民族組成

馬來西亞半島原住民部落由18個民族組成,3個最大族群為尼格利陀族(Negrito)、塞諾族(Senoi)、原馬來族(Proto-Malays),所分佈的州屬也不同。尼格利陀族居住在吉打、烏汝霹靂、烏汝吉蘭丹、彭亨國家公園及登嘉樓,塞諾族在吉蘭丹、霹靂、彭亨、雪蘭莪,原馬來族則在彭亨、柔佛和森美蘭。

18個原住民族群各自有不同的語言、結婚習俗及節慶,譬如馬六甲的特母安族(Temuan)慶祝華人農曆新年、雪州的瑪美里族(Mah Meri)和特母安族慶祝祖先新年、森美蘭的特母安族慶祝開齋節等。

馬六甲共有14個特母安原住民村,野新和亞羅牙也分別有6及8個村落,地點包括新邦木閣、招茂、嶺叻、武吉勝也、士蘭道、馬接、直望、葛慕寧、普羅士邦、丹絨禮茂及打坡能寧。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT