诈骗讯息逐渐客制化 民众劝仔细阅读抓破绽

(马六甲12日讯)手机诈骗讯息越来越“客制化”,家长们屡屡收到自称孩子同学家长的讯息,而养狗人收到“邻居”投诉狗吵闹的讯息等,日渐精明的民众甚至开始反捉弄对方!

不过,民众心中最大的疑问是“谁给了他们这些手机号码”,而对方又如何知道号码主人的基本资料和身份,包括家有小孩及养狗?

ADVERTISEMENT

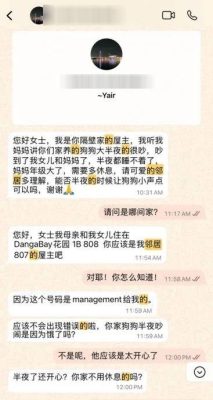

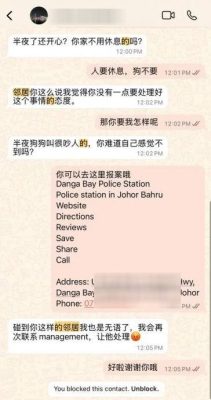

市民阿怡告诉《古城》社区报,日前收到一名自称是隔壁邻居屋主的讯息,投诉她养的狗狗半夜吵闹,但从其内容已知道对方有诈,便萌起与其继续对话,并趁机戏弄对方的念头。

“对方说自己的妈妈就住在我隔壁,我的狗半夜吵闹影响其女儿和妈妈,但是我家是角落间,隔壁邻居是我朋友,家里也有养狗,我就更肯定对方是不法人士。”

她表示,当询问对方地点时,对方给出新山某公寓的地址,并表示管理层提供她手机号码,她便与对方“斗嘴”。

“几次对话后,我建议对方去报警,对方扬言将再联系管理层处理,没有再进一步申诉,我就决定拉黑这号码。”

她表示,由于经常听闻这类诈骗手法,而且格式也差不多一样,故断定对方存有诈骗目的,若没有及时止损,不排除最后会被索取赔偿,或者会有进一步的言语冲突。

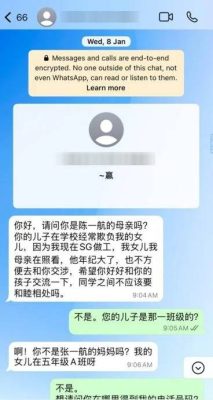

另外,家长A分享接获昵称为“赢”的陌生号码讯息,指其儿子欺负自己的女儿,希望她好好与孩子沟通,但内容里不仅孩子的名称错误,班级也不正确。

“可笑的是,一会说我是陈一航的妈妈,一会又说是张一航,太不靠谱了。”

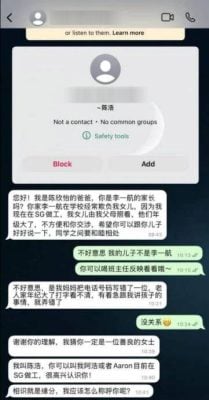

家长B则收到“陈浩”的讯息,内容与家长A收到的一模一样,但这次孩子名字叫李一航;当家长劝请对方向班主任反映后,对方开始打蛇随棍上自我介绍,并称“相识就是缘分”、“很高兴认识你”等,家长则不再回复。

家长们表示,诈骗份子抓住“天下父母心”的心理,想要从孩子的话题切入,逐渐达到诈骗的目的,令人感到不寒而栗,希望通过报章作出案例分享,提醒家长们勿掉入陷阱。

“只要冷静思考就很容易发现破绽,包括孩子们的名字不够‘大马化’,或者对方前言不对后语。”

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT